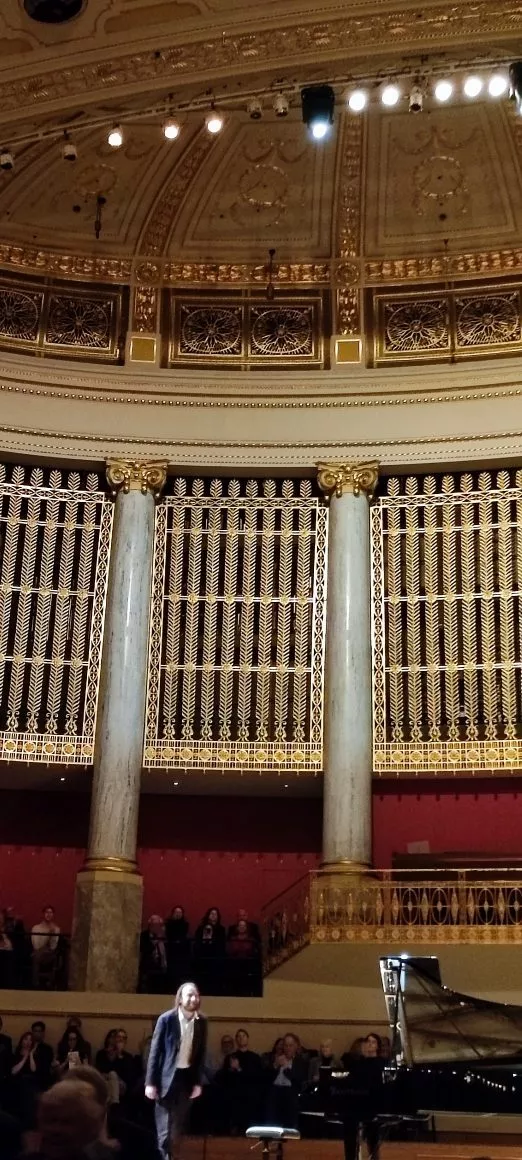

Martha Argerich oder Alfred Brendel, PianistInnen wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, prophezeien mittlerweile unabhängig voneinander, dass der am 5. März 1991 in Nischni Nowgorod geborene, russische Pianist Daniil Olegowitsch Trifonov einst zu den besten überhaupt seiner Zunft zählen wird. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit haben sie damit Recht, was durch seinen Auftritt am 4. Dezember 2023 im Großen Saal im Wiener Konzerthaus nur bestätigt wird. Der mittlerweile 32jährige junge Mann kann getrost als „entrückt“ – im positiven Sinn des Wortes – bezeichnet werden, zumindest was sein Klavierspiel betrifft.

Auch was die Programmwahl betrifft, ist bei diesem Pianisten nichts im Bereich des altbewährt Gewohnten. An den Beginn seines Recitals setzt er die Suite a-moll (Nouvelles suites de piéces de clavecin), entstanden um 1728, von Jean-Philippe Rameau, einen der originellsten französischen Tonsetzer vor Hèctor Berlioz. Und wenn es irgendeinen, kleinen Einwand an diesem Abend höchster Klavierkunst überhaupt gibt, dann, dass die ersten drei Abschnitte dieser Suite – Allemande. Courante. Sarabande – mit wenig tänzerischem Charakter, sondern streng analytisch vorgetragen werden. Doch bereits hier lässt der Beginn aufhorchen: Wie aus einem feinen Winternebel, verhangen, ganz leise, ziseliert Trifonov die ersten Takte, um von Abschnitt zu Abschnitt zu mehr und mehr an klarerem Spiel zu finden, und den herrlich warm gestimmten Flügel von Bösendorfer schließlich in den beiden letzten Abschnitten – La triomphante und Gavotte avec six doubles – zum ersten Mal an diesem Abend groß aufrauschen zu lassen. Das zweite Werk des Abends ist die ebenfalls eher selten gespielte Sonate F-Dur KV 300k, 1781-1783 entstanden, von Wolfgang Amadeus Mozart: hochromantisch, im Finale sehr exaltiert gespielt, mit ungeheurem Drive und Schwung dargeboten, was nicht unbedingt jedermanns Sache sein muss, dennoch faszinierend, so zu hören. Und mit Virtuosität ersten Ranges geizt Trifonov auch nicht bei den „Variations sérieuses“ op. 54 von Felix Mendelssohn-Bartholdy aus 1841, bevor es nach 65 hochspannenden Minuten expressiven Klavierspiels in die Pause geht.

„Dem Erzherzog Rudolph gewidmet“ hat Ludwig van Beethoven das Gipfelwerk der Pianistik, seine 1817 bis 1818 komponierte Sonate für Klavier Nr. 29, B-Dur, op. 106, die „Große Sonate für das Hammerklavier“: Die Bezeichnung ist nichts weiter als die vom Komponisten selbst bevorzugte Eindeutschung des Wortes „Pianoforte“, mit der er alle überkommenen Formvorstellungen gesprengt hatte. „Jetzt schreibe ich eine Sonate, welche meine größte sein soll“, so Beethoven an seinen Schüler Carl Czerny, und „Sie wird den Pianisten zu schaffen machen“, meinte er lakonisch über Aufführungen dieser Sonate: Heute wird sie von den führenden PianistInnen der jungen Generation schon frühzeitig in Angriff genommen – und stellt natürlich für einen „Hexer“ am Klavier, welcher Trifonov nun einmal ist, nicht die geringsten technischen Schwierigkeiten dar, ja scheinbar mühelos bewältigt er den Koloss in 45 Minuten Spieldauer.

Trifonov geht aber nicht nur pianistisch selbstverständlich mit dieser großartigen Komposition um, sondern durchdringt deren Geist auch intellektuell vollkommen mit einfach unbedingtem, unerbittlichem wie kompromisslosem Spiel. Analytik, Dynamik, Transparenz reizt er bis ins Letzte höchst kontrastreich, ungemein zwingend aus, mögen es die wummernden Bässe oder der kristallin glasklare Diskant sein. Und im langen Adagio sostenuto – ganz, wie von Beethoven notiert, appassionato e con molto sentimento gespielt, besticht Trifonov durch subtile wie exquisite Gestaltungskunst, weshalb man schon zu den allergrößten Beethoven-Spielern wie Artur Schnabel, Claudio Arrau, Alfred Brendel, Svjatoslav Richter oder Emil Gilels zurückgehen muss, um eine ähnlich umfassende Interpretation der „Hammerklaviersonate“ zu erleben. Dasselbe gilt auch für Trifonovs titanenhafte Interpretation der dreistimmigen Schlussfuge, die Beethoven „mit einigen Freiheiten“ vorgetragen wissen wollte und von Trifonov absolut funkelnd aus dem Bösendorfer förmlich gemeißelt wird. Seine einzigartige Interpretation des Werkes, sein durchgehend voller Klang – welcher Bogen an Kontrast spannt sich doch vom allerzartesten Beginn der Suite von Rameau bis zu den hämmernden Schlussakkorden der „Hammerklaviersonate“ – und seine technische Perfektion sowie Artikulations- und Phrasierungskunst zeigen, welch‘ ein herausragender Pianist dieser Daniil Trifonov ist. Ein langes Innehalten vor dem donnernden Schlussakkord zeigt noch einmal seine – überzeugende – interpretatorische Eigenwilligkeit auf.

Danach sollte eigentlich Schluss sein. Wohl zur Entspannung und als Dank für den Jubel des Publikums an diesem eindringlichen Abend spielt Trifonov noch drei Zugaben (drei smarte, charmante Stücke von Art Tatum/Johnny Green, Alexander Skrjabin und Federico Mompou), die es nach dieser denkwürdigen Interpretation von Beethovens op. 106 eigentlich nicht mehr benötigt hätte.