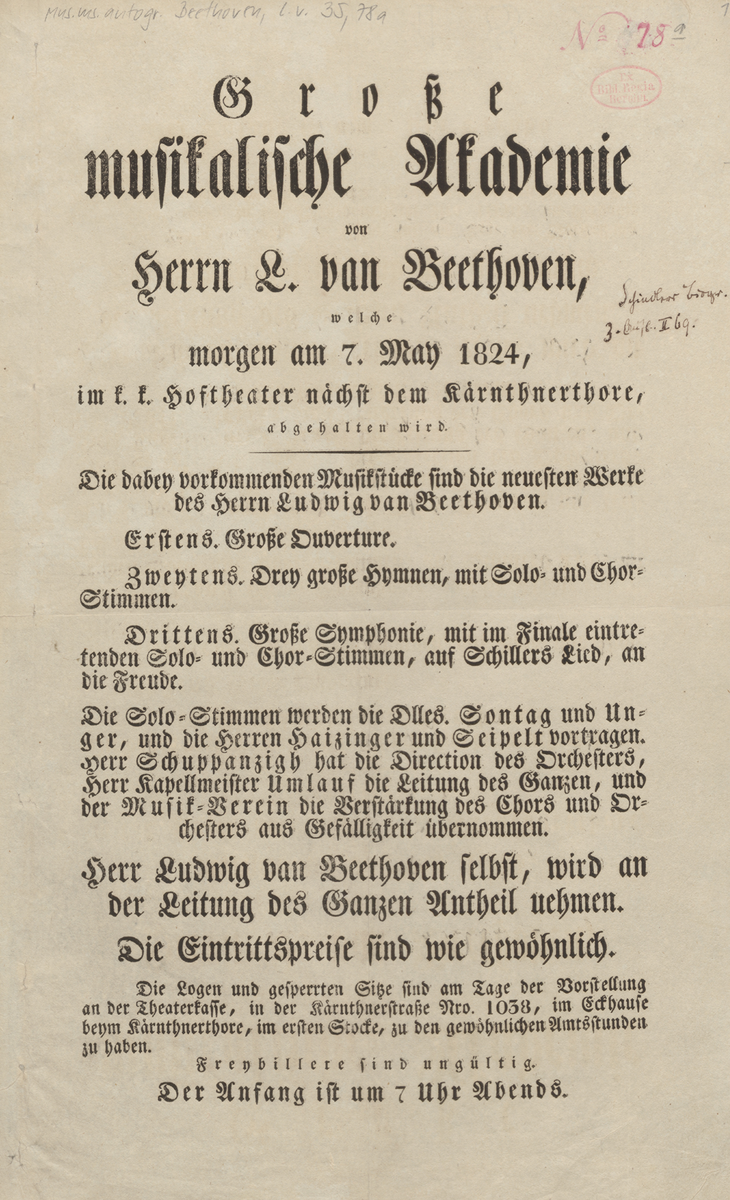

Zur Zeit der Komposition war ihr Schöpfer bereits vollkommen ertaubt. Größtenteils während der Sommermonate 1821 bis 1823 in Baden bei Wien entstanden, wurde eines der beliebtesten Werke der klassischen Musik im Winter 1824 in Wien fertiggestellt. Ihre Uraufführung erlebte sie am 7. Mai 1824 im Wiener Kärntnertortheater: Die Rede ist natürlich von Ludwig van Beethovens IX. Symphonie d-moll op. 125 – neben seiner „Missa solemnis“ der „Matthäuspassion“ von Johann Sebastian Bach, „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms und Richard Wagners „Parsifal“ eine der genialen Schöpfungen der spezifischen Gattung „Menschheitswerke“.

Mit dem Gedanken, die „Ode an die Freude“ von Friedrich Schiller zu vertonen, trug sich Beethoven schon seit den 1790er-Jahren. Der Schlusssatz der „Chorfantasie“ op. 80 und den Schlusschor aus seiner einzigen Oper „Fidelio“ kann man getrost als Vorstufe zum überschwänglichen, jubelnden Freudentaumel – der das Ziel einer das ganze Werk umfassenden inneren Entwicklung symbolisiert – des Finalsatzes der IX. Symphonie verstehen. Trotzdem wirkt dieser Satz immer wieder auch als Appendix, als Fremdkörper, vor allem dann, wenn er nicht adäquat interpretiert bzw. wiedergegeben wird.

Trotz unvollkommener Wiedergabe war der Uraufführung ein ungemeiner Erfolg beim Wiener Publikum beschieden. Die Fachwelt hingegen war gespalten – zwischen völliger Ablehnung und begeisterter Zustimmung. Der deutsche Komponist und Dirigent Louis Spohr beispielsweise bezeichnete die Neunte als die schlechteste Beethovens, als abgeschmackt, monströs und trivial; Richard Wagner hingegen sah in ihr die „Erlösung der Musik aus ihrem eigensten Elemente heraus zur allgemeinsamen Kunst, das Evangelium der Kunst der Zukunft“.

Nicht ganz von der Hand zu weisen sind allerdings die Bedenken von Felix Mendelssohn-Bartholdy, grundsätzlich einem Bewunderer des Werkes, gegen Beethovens IX. Symphonie: „… im Gesangssatz sind die Stimmen so gelegt, dass ich keinen Ort kenne, wo er gut gehen könnte, und daher kommt vielleicht bis jetzt die Unverständlichkeit.“ Tatsächlich setzt Beethoven den Sopranen über weite Strecken eine Höhenlage, die nur in den seltensten Fällen und nur von den besten Chören klangschön gesungen werden kann, dazu kommen nahezu unüberwindliche Schwierigkeiten für den Tenor- wie den Basssolisten, eben weil Beethoven bei der Komposition durch seine Taubheit den wirklichen Gegebenheiten der Musik- wie Aufführungspraxis bereits stark entfremdet war.

Wie auch immer: Die „Neunte“ wird unter der Voraussetzung einer entsprechend qualitätsvollen Wiedergabe immer das Publikum erfreuen, bewegen, begeistern. Ich selbst erinnere mich an denkwürdige Interpretationen des kolossalen Werkes unter Sir Simon Rattle in der Berliner Philharmonie mit den Berliner Philharmonikern und im Wiener Musikverein unter Franz Welser-Möst mit dem Cleveland Orchestra und den Wiener Philharmonikern unter Christian Thielemann sowie – heute, am 5. Mai 2024 – unter Riccardo Muti.